Inviare un messaggio

In risposta a:

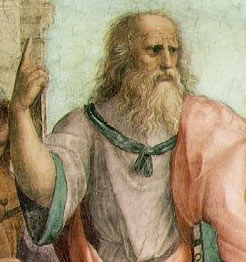

L’uomo, il divino e la verità in Platone e noi. Un saggio di Franco Toscani - a c. di Federico La Sala

1. Il divino e il problema della verità in Platone.

2. La "teologia" di Platone e l’ "assimilazione a Dio".

3. Il libro X delle Leggi e la critica ai pensatori della φύσις.

4. Il primato dell’anima e il divino.

5. "Tutto è pieno di dèi".

6. Le parti e la totalità. Il gioco umano nel gioco più ampio.

7. Libertà e verità.

8. La giustizia divina.

9. Il nesso platonico fra il discorso teologico e quello etico-politico, "psicologico" e giuridico.

10. Il divino (...)

In risposta a:

> L’uomo, il divino e la verità in Platone e noi. --- Il divino in Aristotele e Platone (di Franco Toscani)

- Il divino in Aristotele e Platone

di Franco Toscani

di Franco Toscani

- CONTINUAZIONE E FINE.

Nel suo commento accurato e approfondito alla Metafisica aristotelica, Marcello Zanatta riconosce "la definizione della condizione del motore immobile a partire dalla condizione dell’uomo", ma nega che ciò comporti, "almeno innanzitutto e in prima istanza, una concezione antropomorfica del motore immobile, sibbene l’applicazione di un principio metodologico proprio della dottrina aristotelica della scienza: procedere, cioè, dalle cose più note per noi verso quelle più note per sé; e la condizione umana è senz’altro cosa più nota per noi. (...)

Si noti come l’attribuzione della vita al motore immobile si fondi sul fatto di essere attività, ossia attività di pensiero. Ancora una volta, il modello che segue Aristotele è l’uomo: egli, tra i viventi, è quello che possiede l’anima razionale e con essa il pensiero. E poiché il possesso delle funzioni superiori dell’anima comporta il possesso anche di tutte le funzioni inferiori, un essere che pensa, è anche vivente. Dunque, il motore immobile, che è intelletto pensante, è anche vita. Ancora una volta, Aristotele procede da ciò che è più noto per noi a ciò che è più noto per sé, senza che si possa minimamente dire che si è in presenza di una proiezione della condizione umana su quella del motore immobile. Lo prova il fatto che la vita, implicata per l’uomo dal possesso della superiore facoltà razionale dell’anima, implica il possesso delle sensazioni e delle facoltà vegetative, mentre questo non sussiste per il motore immobile. La sua vita coincide con la sua stessa attività di pensiero".

Si noti come l’attribuzione della vita al motore immobile si fondi sul fatto di essere attività, ossia attività di pensiero. Ancora una volta, il modello che segue Aristotele è l’uomo: egli, tra i viventi, è quello che possiede l’anima razionale e con essa il pensiero. E poiché il possesso delle funzioni superiori dell’anima comporta il possesso anche di tutte le funzioni inferiori, un essere che pensa, è anche vivente. Dunque, il motore immobile, che è intelletto pensante, è anche vita. Ancora una volta, Aristotele procede da ciò che è più noto per noi a ciò che è più noto per sé, senza che si possa minimamente dire che si è in presenza di una proiezione della condizione umana su quella del motore immobile. Lo prova il fatto che la vita, implicata per l’uomo dal possesso della superiore facoltà razionale dell’anima, implica il possesso delle sensazioni e delle facoltà vegetative, mentre questo non sussiste per il motore immobile. La sua vita coincide con la sua stessa attività di pensiero".

A noi sembra invece che la "proiezione" in questione sia piuttosto evidente, fatta eccezione ovviamente per le caratteristiche fisico-corporee che restano esclusivamente umane e nulla hanno a che fare col divino dello Stagirita.

A nostro avviso Aristotele ricava la sua nozione del divino e le caratteristiche del motore immobile dall’attività di pensiero dell’uomo, a partire dalla condizione del soggetto umano pensante e del filosofo in particolare, che ha nell’attività teoretico-contemplativa la sua specificità. Nell’uomo, però, la beatitudine della contemplazione è finita e provvisoria, nel Dio è infinita e permanente.

Con un processo di astrazione da tutto ciò che nell’uomo è caduco, corrotto dal tempo, perituro e imperfetto, Aristotele attribuisce al divino, al massimo grado, caratteristiche propriamente umane come pensiero, beatitudine e piacere. Il divino è qui tratto e desunto dal pensiero umano, è il pensiero umano ipostatizzato, portato al suo massimo livello di astrazione, attività, purezza, compimento (ἐντελέχεια), perfezione. Ciò che nell’uomo e nelle cose umane è sempre limitato, nel divino si rivela illimitato, senza ombra e diminuzione alcuna. Soltanto per brevi tratti i mortali godono dello stato divino e beato del pensiero. La beatitudine della contemplazione infinita, la vita eterna del puro pensiero appartengono soltanto al Dio.

Il concetto aristotelico di Dio ci sembra dunque, nel senso che abbiamo indicato, molto filosofico e razionale, non ha nulla di misticheggiante e di orientaleggiante; esso può essere concepito come il risultato dell’assolutizzazione dell’attività teoretica, la proiezione suprema e "perfetta" - a un livello incomparabilmente alto - della vita filosofica umana, del βίος θεορετικός. Quello di Aristotele non è assolutamente da confondere con il Dio creatore della Bibbia né col δημιουργός plasmatore del mondo del Timeo di Platone, ci sembra piuttosto, fondamentalmente, un Dio pensante motore del mondo.

Come ha osservato Costanzo Preve, "Aristotele descrive (...) un’astratta divinità con cinque diverse determinazioni complementari (Atto Puro, Motore Immobile, Causa Prima, Pensiero del Pensiero e Fine Ultimo). La teologia monoteistica cristiana posteriore (Tommaso d’Aquino, ecc.) individuerà la principale (e più utile ai suoi scopi) determinazione nella terza, e cioè nella Causa Prima, identificata con il Dio biblico. Identificazione, quest’ultima, di cui la teologia domenicana porta l’intera responsabilità, in quanto l’identificazione della Causa Prima aristotelica con la Creazione Divina biblica andava contro la lettera e contro lo spirito di Aristotele che, tuttavia, essendo già morto da tempo, non poteva più protestare".

Non ci è qui possibile soffermarci sul rapporto fra il pensiero di Aristotele e il cristianesimo né dilungarci sul presunto "monoteismo esigenziale" che sarebbe contenuto nel pensiero dello Stagirita secondo Giovanni Reale e altri studiosi di orientamento cattolico.

Dai testi del pensatore greco emerge piuttosto, a nostro avviso, un chiaro politeismo, dovuto non soltanto all’asserita molteplicità dei centri del divino e dei motori immobili (cfr. Met., XII, 8), alla corrispondenza fra le 47 o 55 intelligenze motrici e le 47 o 55 sfere celesti riconosciute dall’astronomia del suo tempo (Eudosso e Callippo).

E’ il politeismo caratteristico di tutta la grecità antica e pure di Platone, in cui il divino assume varie forme e aspetti nel suo equivalere a tutto ciò che viene ritenuto eterno, immortale, incorruttibile, immateriale, ingenerato, puro, permanente, sottratto alla potenza (δύναμις) e al divenire.

Con Platone inizia infatti, come sappiamo, la "divinizzazione" della ψυχή, del λογιστικόν, del νοῦς, dell’ ἰδέα, dell’ ἀγαθόν, del λόγος, ossia il primato assoluto e la priorità ontologica di ciò che è anima, pensiero, ragione, ragionamento, linguaggio, spirito, intelletto, discorso, idea.

Nel Sofista (248 e sgg.) quel che Platone chiama τὸ παντελῶς ὄν ("ciò che è totalmente", "la totalità dell’essere", "la totalità di ciò che è realmente") è caratterizzato dalla compresenza e dalla implicazione reciproca di movimento (κίνησις), vita (ζωή), anima (ψυχή), intelligenza (φρόνησις) o intelletto (νοῦς). Tutto ciò confluirà evidentemente nella Metafisica aristotelica (XII, 6-10) del πρῶτον κινοῦν, che è nel contempo fonte di movimento, essere, vita, pensiero, con l’aggiunta del piacere.

Anche per Aristotele, come per Platone, l’intelletto (νοῦς) è "la più divina" (θειότατον) delle "cose che appaiono" (τὰ φαινόμενα); tutta l’onorabilità (τὸ τίμιον) e la venerabilità (τὸ σεμνόν) dell’intelletto consistono nella capacità di νοεῖν, pensare (cfr. Met., XII, 9, 1074 b 15-21).

Col suo immenso genio e con la sua creatività, con la sua maggiore tensione sistematica, col suo Dio "pensiero di pensiero" e "primo motore immobile", Aristotele si colloca nel solco del sentiero già tracciato dal suo maestro Platone nella direzione di ricerca sul divino qui indicata, sviluppandola e approfondendola originalmente.

- NOTE

1. Aristotele, Metafisica, V, 8, 1017 b 10-14, a cura di M. Zanatta, BUR Rizzoli, Milano 2009, vol. I, pp. 764-765. Cfr. anche Met., VI, 1, 1026 a 16-18, op. cit., vol. I, pp. 956-957. A questa ottima edizione dell’opera aristotelica noi faremo qui per lo più riferimento. 2. Cfr. Aristotele, Della filosofia, a cura di M. Untersteiner, Edizioni di Storia e letteratura, Roma 1963. Su di esso si veda E. Berti, La filosofia del ’primo’ Aristotele, Vita e Pensiero, Milano 1997. Sul Dio di Aristotele cfr. anche E. Berti, In principio era la meraviglia. Le grandi questioni della filosofia antica, Laterza, Roma-Bari 2008, pp. 99-110. 3. Cfr. Aristotele, Fisica, VIII, 6, 258 b 10-260 a 19; VIII, 10, 266 a 10-267 b 26, a cura di L. Ruggiu, Mimesis, Milano 2007, pp. 352-359, 382-389. 4. Rinviamo qui alla seguente edizione dell’opera: Aristotele, Etica nicomachea, a cura di M. Zanatta, BUR Rizzoli, Milano 1998, 2 voll. . 5. La lunga citazione di Zanatta qui riportata è tratta dalle note di commento 106 e 107 a Met., XII, 7, in Aristotele, Metafisica, cit., vol. II, pp. 1675-1676. 6. C. Preve, Una nuova storia alternativa della filosofia. Il cammino ontologico-sociale della filosofia, Petite Plaisance, Pistoia 2013, p. 55.

Questo forum è moderato a priori: il tuo contributo apparirà solo dopo essere stato approvato da un amministratore del sito.